作者:锐钜科技(上海)有限公司副总裁 朱纳新

锐钜科技(上海)有限公司高级顾问 Mr. Ansgar Diekmann

在电力发展史上,无论提及光伏系统设计,还是并网需求,还是降低成本,太阳能光伏逆变器都很少成为关注的焦点。

最初的光伏电站,其装机容量只有几千瓦,建于住宅或农业用房的屋顶上,采用单相串式逆变系统设计,输出功率为3、4或5千瓦。随着其规模提高至几十千瓦,输出电流及交流电压也随之升高,逆变器开始向三相串式方向发展。

只有伴随着工业用兆瓦级屋顶式光伏电站,或地面式装机容量达几兆甚至几十兆瓦的大型光伏电站的出现,对更大的中央逆变器的需求也应运而生。此时,由于缺乏相关知识,甚至是由于对技术可行性的一无所知,或由于当地市场的保护性禁令,导致逆变器的研发因规范性法规的限制而受到阻滞。仅举几例如下:

美国曾将直流线路电压的限定值设定为600V,欧洲则为1000V。这样的标准甚至低于交流电压1000V的限定标准。

相关法规颁布后,当地的生产厂家无法制造出更大的逆变器,以满足西班牙最高100千瓦光伏电厂的设计及应用需求。

历史上,逆变效率曾经被视作逆变器的关键性能指标。逆变效率是指,逆变器输出的可用交流电流与输入功率之比(所有逆变器的逆变效率都不可能达到100%,或多或少总有系统损耗) 逆变效率与系统设计无关,并会随用电量的变化而变化。一般来讲,用电量越大,逆变效率越高。

用电量极小时,逆变效率可能仅达50%,用电量接近逆变器额定输出功率时,逆变效率则可超过90%。即使不输出交流电,逆变器本身也会消耗电池组中的电量。因此,输出功率较小时,逆变效率也较低。

功率为4千瓦的逆变器在不输出交流电时,通常会产生约20瓦的系统内部损耗。此时,若光伏系统的输入功率为40瓦,输出的交流电功率为20瓦,则逆变效率仅为50%。另一方面,在相同的工作条件下,200千瓦的逆变器会产生400瓦的系统内部损耗(光伏系统的输入功率为50*40瓦),而输出的交流电功率可达2500瓦,则逆变效率为80%。因此,逆变效率会因系统功率的增大而提高。

波形与感应负载是影响逆变器设计的关键因素。在向感应负载供电时,输出的交流电波形只要不是真正的正弦波,而是方波或准方波,其效率都会降低。而输出波形为正弦波时,输出功率可提高20%。通常情况下,输出电感与输入电容之间的回流是引起电能大量损耗的另一个原因。Fraunhofer研发了一种已获得专利的装置,可以以固定的频率实现输出电感与输入电容之间彻底退耦,从而切断回流,进而避免了输入时由电压峰值引起的电磁干扰的产生。

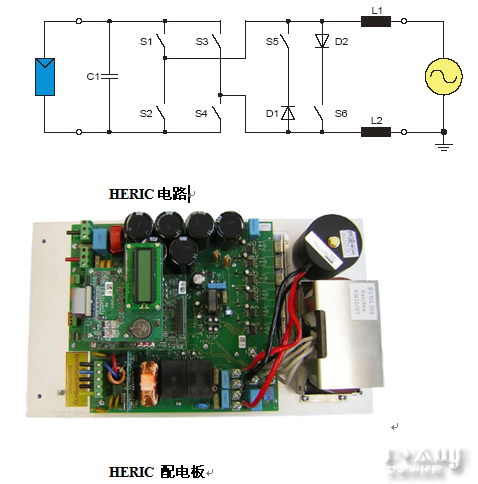

SiC晶体管vs SiC MOSFET,甚至SiC IGBT的优点在于,它们均可进一步提高逆变效率。串式逆变器的逆变效率一直在不断得到提高,时至今日,其逆变效率已达95%-96%。而采用了Fraunhofer的专利技术HERIC的逆变器,逆变效率可达98%-99%。

本图展示的是该系统的设计规划,以及采用SiC晶体管的单相HERIC逆变器的布局,该逆变器已获得专利,其逆变效率可达98.8%。[page]

在提高逆变器容量、减少内部损耗并提高逆变效率等趋势向前发展的同时,兆瓦级甚至更大的光伏电站也得到了发展。

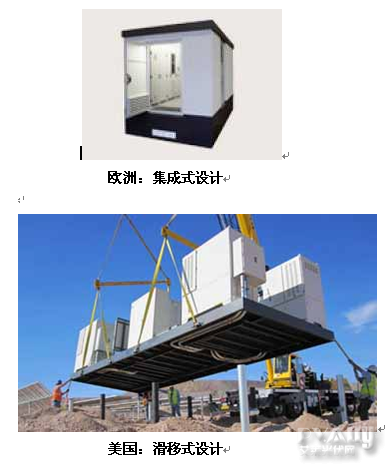

随着逆变器的发展,现已建成250千瓦及500千瓦的发电组,而容量达630千瓦至1兆瓦的单引擎逆变器的研发工作也已于近日展开。最近,市场不仅对逆变器产品,而且对逆变器系统的需求日趋旺盛,并提出了将兆伏级变压器、交直流侧开关以及兆伏级开关装置等全部整合于一体的要求。在实用主义色彩浓重的工业领域, 标准化兆伏级变电站已成为主流设计,欧洲侧重于集成式箱体,而美国更强调滑移式设计。

[page]

[page]

当前,光伏电站的设计,已不再对运输及后期管理需求进行深入的考虑。1兆瓦的集成式逆变装置的标准重量约为40吨,而其外部尺寸已经超出标准的集装箱尺寸,市场上对设计轻巧、运输方便的箱式逆变装置仍有广泛的应用需求。

一般的太阳能电站内,需要有数量相对庞大的太阳能板或光伏单元连接到逆变器上,以产生所需的"总线"或"并网"交流电压。该逆变器在将光伏单元产生的直流电转为交流电的同时,还需对光伏单元的效率进行控制,但上述功能只有在所有光伏单元各项参数均精确统一,且运行条件相同时才能实现。

尽管市场瞬息万变,而且对压缩成本的需求也从未停止,但一种新型逆变器仍于近几年占领了一定的市场份额, 微型逆变器是一种与单个太阳能板或光伏单元相匹配的更小的逆变器,或将带来一定的经济效益。

由于每个微型逆变器均采用了MPPT设计,可以消除因使用年数、光照时间、温度及清洁度等引起的光伏单元之间的差异带来的影响,因此无需经过二极管,便可对每块单独的太阳能光伏单元产生的电流进行高度精确的控制。由于简单、便宜以及易于获取等特性均属于必要的设计要求,因此这种设计有更多的灵活性。尤其重要的是其安装的简捷性,即非训练有素的专业人士也能对合成逆变器/光伏单元进行安装。安全性亦是其特点之一。由于每块光伏单元上只有很小的直流电被转成交流电,不存在高压带来的危险(普通光伏电站的电压最高可达1000伏,可产生极其危险的电弧),因此微型逆变器具有极大的优势。

由于需要进行电流补偿,因此与串式中央逆变器相比,微型逆变器的总成本相对高昂。逆变器早期发展阶段,就已经实现了电流补偿,而逆变器规模越大,电流补偿效果也越好。

通过8年前的太阳能光伏单元的制造成本与今天的成本之间的比较,我们发现,批量生产微型逆变器带来的成本压缩更具有竞争性。

100兆瓦级的逆变器进行规模化生产的制造成本,几乎与串式逆变器的现行成本相当。因此,中央逆变器显然需要更多的时间才能形成所需的成本结构。

[page]

[page]

在并网或离网发电、电能存储及分配系统上,微型逆变器还具备另一优势。与由其他可再生能源(比如风能)转成的交流电相比,由太阳能发电光伏单元转成的交流电在接入电网时,对线缆没有要求。这样,所有的存储操作便都可在交流状态下进行,而只需要一个交直流逆变器控制好电池组便可以了。

从早期的住宅光伏电站,到如今广为流行的大规模地面电站,当前的大多数光伏电站都已实现与电网的连接。

接入电网的逆变器可实现与总线电流输送的同步,即正弦波输出同步,亦即逆变器与总线电流同时达到峰值电压。由于对光伏发电器的控制能力不同,因此,太阳能电站可能对电网的稳定产生决定性影响。大多数国家的当前电网并非基于两种供电方式设计,因此,输电系统需进行技术升级,以接纳未来可能的太阳能电站。

为了让光伏电站具备维持电网稳定的能力,可采用低电压穿越式设计。有了这一个功能,光伏电站便可在电网电压由于出现故障或负载改变而暂时降低时,仍能对电网进行持续供电。

每个国家的电网都是由垄断经营的资本密集型产业。国家电网已经以全民所有的方式发展了数十年,因此,开辟一块新的私人领域,为可再生能源供应商颁发准入许可,便不值得大惊小怪了。目前光伏电站实施所需要的,是适用于不同国家的一定的营运规则。